1枚の絵、写真から語ってみよう!

- tsunemichiaoki

- 2024年10月22日

- 読了時間: 10分

本日もセミナービジネス研究所の記事をご覧いただきありがとうございます。あらゆる経営者の方が事業を発展させていく上で、セミナー展開の価値、メリットを感じていただくために、セミナー展開で御社の事業あるいは経営者であるあなた自身のアピールをしていただきたいと考えております。

そのために、セミナー展開をどのように行っていけばよいか、という基本をお伝えするため、そしてご参考になるのでは、という記事を書き連ねております。

前回は、今やセミナー開催に必要不可欠になった投影用スライド資料についてご説明をしました。色の使い方は簡単なようでとても難しく、凝りすぎると本末転倒な事が起きるリスクをお伝えしました。そして最後に、経験者向けのお話として、話す内容の要約である文字情報を一切入れ込まないスライドを作ってみましょう、というお話をしました。

今回はそこをもう少し深堀りいたします。

それでは本文をどうぞ。

第1章 講師にとってスライドは大事な説明資料

セミナー開催時、今ではほぼすべての方が資料を投影してそれに基づいてセミナーを進めていくやり方に変わりました。

大昔の黒板にチョークで、というスタイルは学校においてもどんどんなくなってきていると思っています。投影する資料としてスライドを作らなければ、と思っておられる講師の方がほとんど、という世の中になったと言えるでしょう。

スライドの作り方はいろいろですが、マイクロソフトのパワーポイントを使われる方が現状でも最も多いかと思います。ただしそのソフトを使わなければスライド資料が作れない、というわけではありませんから、そこはそれぞれお好きなスタイルで作ればよいのですが、なぜみなさんが投影資料を作成しようとするのか。

今回はそこから深堀りしていきます。

と言っても、なぜ使うのか、という答えは、便利だから、という自明のものです。

説明を進めていくうえで、スライドが用意されていれば、講師の側からみても何をその場面で説明すればよいか、順番を含めてとてもわかりやすくなります。

スライドの威力です。

だからと言って、これはマネしてはいけませんが、スライドに文字情報がびっしり埋め込まれ、講師はそれを読み上げていると言っても過言ではないセミナー運営。

さすがにこれをされる方にかなり少なくなりましたが、技術系のセミナーでは今でも遭遇することがあります。

このケースは、大事なことを伝えたい、漏らしたくない、という気持ちと、何をどのように説明していけばよいかを間違わないように、という視点からそのようなスライドを作ることになってしまうと思いますが、お察しのように、そのようなスライドのセミナー、そして説明内容は、よほど学術的な専門的な内容検討を専門家が集まって行うときでない限り、つまり聴衆が一般人のときは、NGの対応です。間違いなく伝わりません。

それどころか睡眠薬のような状態になって、多くの方が居眠りをしてしまう、という結果を招いてしまうでしょう。

ここまでの話でスライドを準備することは講師だけでなく、聴衆側、受講者側にとっても有用ではあるものの、その作り方には注意が必要、ということをご理解いただけると思います。

では次に考えるのは、どのようなスライド資料が効果を発揮するか、ということになります。

第2章 効果的なスライドの作り方(文字情報の重要さ)

第1章では文字がびっしり、というスライドでは、というお話をしました。

多くの方がうなずいていただいたと思うのですが、一方で、一切文字情報がないスライドあるいは、キーワードしか記載されていない極めて簡素なスライドが出てきたらどう感じるでしょうか。

手法としてはもちろんそのようなスライドの作り方はありです。ですが戸惑う方も多くおられるはずです。

このようなスライドはうまく行けば効果を発揮します。

ですがリスクは伴うと言わざるを得ません。

なぜか。

講師に求められる力量が高くなってしまうのです。

ある単語だけ(例えば、集中力、興味、20分というような単語)スライドに記載されているとします。

よほど特殊な用語であればまだしも、例示したような単純な単語であれば、そこからどのような話を展開していくか。

聞いている方からすれば想像するのは少々骨が折れます。

そうなると、話の展開が自分の求めるものにフィットしていれば、聞いていても効果的になりますが、その逆になってしまうと途端に興味を失うことになります。

どちらにしても講師の力量が高くないと、狭い険しい山道を走って登りなさい、というような状況と同じで途中で脱落する人を出す可能性が高くなってしまいます。

そのリスクが取れる際にはどんどんされると良いのですが、そうでなければ、詰め込みすぎないけれども、適度な情報提供をするスライドを準備して、さらには装飾(アニメーションや適度なイラスト等)をつけることで、リスクをグッと減らせることになります。

何事においてもバランスの大事さを考えてほしいわけですが、自分の講師としての力量、実績、聞く方々の知識レベル、それらを総合的に判断して、ある程度の情報を与えて、知識を得てもらうことを主に考えるのか、文字情報をあえて少なくして、そこから考えてもらうことを重視するのか、そういった区別の仕方を意識して、効果的なスライドとはなにか、ということを考えてみましょう。

第3章 文字化すれば教材は完成か?

第2章で文字情報がやはり大事である、ということをお話ししました。

ではあえてお聞きします。

スライドを何枚も作りました。必要な程度の文字量も受講者レベルに合わせて設定できました。さあこれでほぼスライド資料は完成と思ってよいでしょうか。

話の流れからお察しいただけると思いますが、完成にはもう一息です。5合目は十分に越えていますが、果たして7合目にきているかどうか。

そんな感覚で捉えてもらうとよいでしょう。

ではあと残りの3割近くは何が必要なのか。

第一に考えていただきたいことは文字情報ばかりを見せられる辛さです。

よほど理解できていることであれば文字情報をぱっと見せられてもそれほど苦も無く内容の理解ができます。ですがそれは既知のことだからです。

セミナーは基本的には知らないことを学ぶ、学びに来る場です。

そうなると、文字情報を一度見せられたからと言って、頭に入るものではありません。

優秀な人間の頭脳であっても文字情報の羅列だけでは相当に辛いものがあります。

理解を助ける副教材のような何かが欲しいのです。

簡単に言いましょう。アクセントを付けるだけでよいのです。

はい、次の質問ですね。

アクセントって具体的にはどうしたらいいの?

これもよく分かる質問です。

アクセントが必要だからと言って、やたらと凝った仕掛けをしたがる方が出ますがそれもまたNGです。

さあ、もうお感じではないかと思いますが、アクセントにはイラスト、写真が最適です。

1スライドに1枚です。

複数枚はいりません。あくまで一つだけ、と考えてください。

さらにもう一つ申し上げましょう。これは応用動作なので、必ずしも取り入れる必要がありませんが、そのイラストや写真は、必ずしも本文と連動していなくてもOKです。

えっ、と思われた方が大半でしょう。

もちろん連動しているに越したことはありません。

ですが、本当に文字情報ばかりで、堅苦しくなり、そのスライドの情報にフィットするものがないシーンであれば、直接的な関連性がなかったとしても、何らかのアクセントがあるとほっと一息できるのです。息が詰まるような状態から開放される、ということです。

このようなテクニックを使わないといけないというのはよほどのレアケースですので忘れていただいて基本は問題ありませんが、いざとなったら、ということで頭の隅においておくとよいでしょう。

第4章 視覚教材の変化

前章ではアクセント、というご説明をしました。

その延長線上にあるのがスライド自体に変化をつける、ということです。

使ったことがある方にとっては当たり前のことでしょ、というレベルの話ですので、ご経験ある方は読み飛ばしてください。

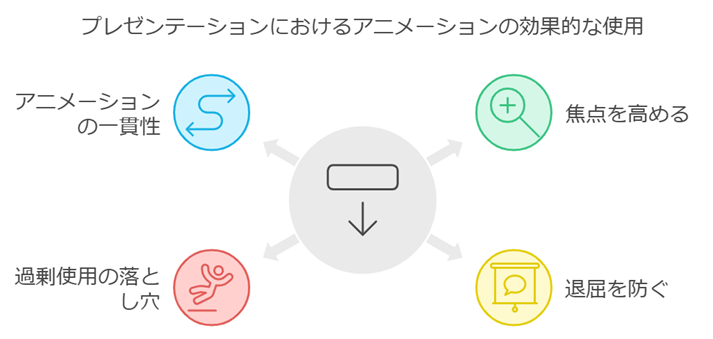

なにかといえば、アニメーションです。

スライドの中で、一部は見せているが、その他の情報はクリックしないと出てこない、クリックすることによって、いろいろな出現方法が選べる、というツールです。

本当に便利なものが簡単に使える世の中になりました。

アニメーションも絶対使った方がよいです。

それによって人間の意識をそこに向ける、飽きというものへの対策にもなる、と基本的にはよいことだらけです。

様々な機能(パターン)がありますから、ご自身で触ってみてお好みのものを見つけておくとよいでしょう。

ですが、これはご法度、ということは覚えておいてください。

アニメーションの使いすぎです。

NGと断言しすぎるのも適切とは言えないのですが、もし、あることを説明する際に、箇条書きでその項目が5つに細分化できたとしましょう。

その場合、この5つの細分化項目を一つずつ丁寧に説明していくのであれば、一つ説明してクリックして次の項目を呼び出して、というやり方を取りたくなると思います。

個人的主観では1つの画面でアニメーションを使うのは多くても3つまでがよいと思ってスライドを作りますが、上記のような場合は5つでも許容範囲です。

ですが、あくまで条件があります。

なにかといえば、その5つのアニメーションの設定が同一である、ということです。

仮にもし、一つずつ左から、右から、上から、下から、というようなアニメーション設定をしていたとしたらどうですか。

容易に想像いただけると思いますが、内容よりもアニメーションの動きが気になって仕方なくなってしまいます。

まさに本末転倒の状態。

このような低レベルのスライドを作る方はまずおられないとは思いますが、それに近いようなことになっていないか、というチェックは必要です。

同じことがページ切り替えの機能でも言えます。

ここも色々なパターンがあり、気を引くためには色々なパターンを使いたくなることもあるでしょう。ですが・・・。

先ほどと同じです。

変化は必要です。

ですが、スライトで伝えたい事の本質は何か、ということは決して忘れないようにしてください。

第5章 絵、イラスト、写真を教材に入れ込む!

最後に、ここまでの基本を踏まえたうえでもう少しレベルを上げたスライドづくりのご説明をしたいと思います。

そのスライドは、文字情報を一切入れない、

というものです。

これはそれを使いこなせる人とやりにくいと感じる人に分かれると思いますので、すべての人におすすめの手法ではありません。

ですが、一方的なレクチャーというセミナー形式へのアクセントには間違いなくなります。

何よりも受講者に考えてもらう、そして受講者と双方向コミュニケーションをするうえでのきっかけにはとても良いものです。

この写真/イラスト/絵をみてどのようなことを感じましたか?

という投げかけで、受講者同士のやり取り、講師とのやり取りに簡単に繋げられるからです。

もちろん対面式のリアルな場でのセミナーとオンラインセミナーでその反応はだいぶ異なりますので、その点はあらかじめ踏まえたうえで対処していく必要はありますが。

この手法が使えるようになると、講義の幅も間違いなく広がります。

そして受講している側もリラックスできることにも繋がります。

何より堅苦しさがなくなり、思ったことを発言してもよいのだな、という安心感がクラスルーム全体に広がるからです。

ただし、これも使いすぎはNGです。

何事も適度に、ということが大事であることは言わずもがな、ということですね。

最後にもう一つだけ補足すると、この手法は、その写真、イラスト等が伝えたい内容とジャストフィットしていないと、なかなか効果を発揮しません。

そのジャストフィットの写真等を探すのがなかなか大変で、実は使いたくてもなかなか使う場面に出会わない、という問題も抱えています。

決してこのようなやり方をしなければならない、と捉えることなく、この応用動作ができるときがあればチャレンジしてみよう、と受け止めてください。

あなたの講師パフォーマンス向上に寄与すること間違いありません。

だいぶ長くなりました。

ですが、セミナー開催時の必須とも言えるスライド資料に関してはかなり実践的内容でこれさえ押さえておけば心配ない、という部分は網羅しました。

ぜひ自信を持って講師登壇できるスライドを自作できるようになってください。

応援しています。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

(了)

コメント